Tête de proue du septième art indien, Bollywood se porte bien : l'Inde a produit près de 1 500 œuvres en 2012, pour un poids total de 1,5 milliard d'euros, qui devrait atteindre 2,6 milliards d'ici cinq ans. Et cette grosse machine ne se contente plus du marché indien. On parle aujourd'hui d'un véritable Hollywood à Bombay. « Entre 30% et 50% des revenus de nos films sont maintenant générés à l'étranger », explique Avtar Panesar, vice-président et directeur des opérations internationales de Yash Raj Films, leader de la production cinématographique en Inde. Leurs studios ultra-modernes installés à Film City, cette ville dans la ville dédiée aux tournages, font la fierté de toute la profession. Le secret de leur réussite ? Miser sur la diaspora, ces Indiens qui ont émigré il y a une ou deux générations en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, au Canada ou au Moyen-Orient, et qui sont en demande de contacts culturels avec leur pays d'origine.

Et ce que veulent ces fameux NRIs («non resident Indians»), prêts à payer leur ticket de cinéma dix fois plus cher qu'en Inde, ce sont des productions à gros budget, une image léchée et un scénario parsemé de « masala » - signifiant « épices » en hindi, le mot désigne aussi les intrigues sentimentales à rebondissements. « Les films destinés aux Indiens de l'étranger sont principalement des sagas familiales ou des comédies romantiques, explique, dans un café branché du sud de la ville, Ravi Bohra, à la production artistique d'une autre société, Bohra Brothers. Les images renvoient une version très glamour du pays, les personnages sont bien habillés, il n'y a pas de pauvres, les héros ont des problèmes de pays développés. L'Inde manque aux NRIs mais ils veulent voir quelque chose de joli. »

Dhoom, 30 millions de dollars, 50 pays

Pour satisfaire ce public, Yash Raj s'est d'abord implanté à Londres en 1997 puis à New York un an plus tard, avant de créer en 2004 le bureau de Dubaï, afin de partir à l'assaut des pays arabes. Dans toutes ces filiales, travaillent justement... des NRIs, à l'aise avec les deux cultures. Une stratégie payante : « Depuis que nous avons ouvert notre bureau anglais, un film qui rapportait 300 000 livres à Londres en fait maintenant un million, et au Moyen-Orient, on est passé de 600 000 dollars à 3 à 4 millions par long métrage », illustre Avtar Panesar. La maison s'apprête d'ailleurs à sortir dans cinquante pays le troisième volet de « Dhoom », la production la plus chère en Inde, avec un budget de 30 millions de dollars.

Mais Avtar Panesar compte aussi développer de nouveaux marchés asiatiques comme la Corée, la Chine, Taïwan et le Japon, où la diaspora indienne est moins présente, mais où il estime que les cinéphiles sont suffisamment ouverts à des codes différents. En mars, la maison de production a ainsi organisé à Tokyo une visite de trois acteurs stars, Salman Khan, Shah Rukh Khan et Aamir Khan (qui malgré leur patronyme en commun, n'ont pas de lien de parenté) à l'occasion de la sortie simultanée de quatre films. Prochaines étapes pour Yash Raj, l'Amérique Latine et certains pays d'Europe, comme la Roumanie où les premières réponses sont « très positives », d'après le directeur des opérations internationales.

Et l'Hexagone ? Soupir d'Avtar Panesar. « Nous aimerions beaucoup pouvoir distribuer nos films chez vous mais malheureusement, nous n'avons pas encore réussi. En France, Bollywood est très populaire chez les gens d'origine nord-africaine, mais nous avons constaté qu'ils ne vont pas au cinéma pour voir nos films. Ils les téléchargent ou regardent des DVD piratés ». En 2006, YRF avait en effet tenté de lancer « Black », un remake indien de l'histoire d'Helen Keller, cette jeune fille aveugle, sourde et muette qui, en 1902, a raconté dans son autobiographie comment elle a appris à communiquer, et « Veer Zaara », une romance indo-pakistanaise. « Nous avons organisé une première à Paris, au Rex, puis un lancement au Virgin Megastore, mais les chiffres n'ont pas été au rendez-vous », déplore Avtar Panesar.

La nouvelle vague indienne

Une « nouvelle vague » de réalisateurs indiens pourrait pourtant gagner les faveurs du public français. Ils s'appellent Dibakar Banerjee, Anurag Khashyap, Anand Gandhi ou Ritesh Batra. « Depuis quelques années, ces cinéastes signent des films plus réalistes, moins mélodramatiques, avec un scénario poussé, sans chansons en play-back », note Mayank Shekhar, la petite trentaine et néanmoins l'un des critiques les plus réputés du pays, que l'on intercepte à la sortie d'une réunion. Le journaliste poursuit : « On les qualifie de films indépendants mais ils font bel et bien partie de Bollywood : ils sont tournés à Bombay, en hindi. Les producteurs, les distributeurs et le public sont les mêmes que celui des grosses productions. » Les festivals internationaux s'intéressent d'ailleurs à ce Bollywood nouvelle génération : à Cannes l'année dernière, quatre films indiens ont été projetés hors compétition officielle.

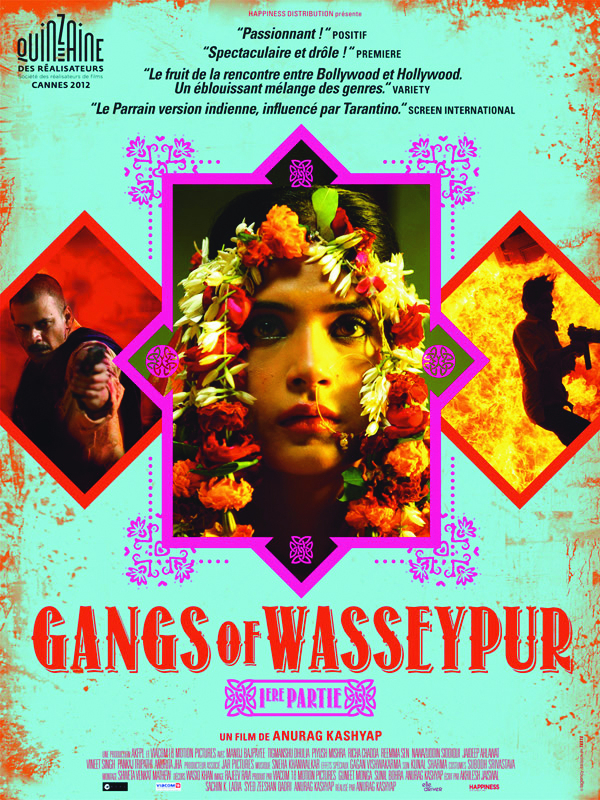

Mais c'est « Gangs of Wasseypur » qui reste dans les mémoires. Lors de sa première cannoise, en 2012, ce polar en deux volets avait reçu une standing ovation. « Je savais que ça allait plaire à l'étranger parce que les gens connaissent le travail d'Anurag Khashyap [le réalisateur], mais moi, je ne m'intéresse pas vraiment à ça. Pour moi, le monde entier c'est l'Inde », affirme en toute franchise Sunil Bohra, à la tête de Bohra Brothers, qui a produit le film. Dans son bureau coloré, aux murs recouverts de photos des films de la société fondée par son grand-père en 1947, le producteur ne se soucie pas trop des chiffres qu'on lui demande : « Nous ne sommes pas de vrais hommes d'affaires. Vous savez, je n'ai jamais lu aucun scénario en entier, je n'ai jamais regardé aucun de mes films en entier non plus. Je décide uniquement en fonction de mon lien émotionnel avec le réalisateur ».

Le Tigre Blanc bientôt sur les écrans

A côté de cette transformation, plus spontanée qu'organisée, le cinéma indien pourrait bientôt s'enrichir aussi de profils plus internationaux. Mukul Deora fait partie de ceux-là. Issu d'une grande famille politique indienne (son père est un ancien ministre du Pétrole, son frère est député et secrétaire d'Etat), Mukul Deora a étudié à Londres, puis s'est lancé dans une carrière artistique à Bombay. Il nous reçoit chez lui, dans son bureau qui donne sur la mer. Cette année, il a acquis les droits du « Tigre Blanc », roman d'Aravind Adiga au succès international. Il compte co-produire le film prochainement avec un Américain, John Hart. « Je veux parler au monde. Je ne veux pas faire un film qui ait les codes de Bollywood. Pourquoi est-ce que les étrangers regarderaient ça ? Les sensibilités sont trop différentes ».

Qui parviendra à faire de Bollywood une véritable puissance « crossover », qui rayonne au-delà de la population d'origine indienne ? Tous ceux que nous avons rencontrés citent l'exemple de films comme « The Lunchbox », de Ritesh Batra. Cette histoire a été la surprise de la rentrée en Inde, enregistrant au box-office plus de 200 millions de roupies (2,4 millions d'euros) en trois semaines. Elle raconte une relation qui se crée entre une femme au foyer et un fonctionnaire vieillissant et solitaire, après une erreur de livraison de repas. Le film, sorti en France le 11 décembre, est d'ailleurs une coproduction indienne, française, allemande et américaine, témoignant de l'intérêt qu'il a éveillé à l'étranger. Loin des mélos en costumes scintillants, mais tout aussi indien.