D’où vous est venue l’inspiration de votre essai ?

Jean-Laurent Cassely. L’idée est venue d’un constat. Je voyais autour de moi des gens qui avaient fait des études supérieures, un Master, Sciences Po, une école de commerce, et qui bifurquaient de manière assez radicale vers des CAP, des métiers manuels ou artisanaux, dont l’ambition était d’ouvrir une boutique, un restaurant, une brasserie…

Ce qui me fascinait, c’est le moment de bascule et de renversement des critères de prestige : aujourd’hui, il est plus cool de faire un Instagram de tartes que de travailler sur un Powerpoint dans un cabinet de conseil.

Les médias relaient depuis longtemps la thématique de la reconversion…

J-L.C. Oui, dans la presse RH, c’est un véritable marronnier. Depuis qu’il existe une presse de cadres, il y a toujours eu pléthore d’articles sur le thème «Changer de vie» –et autant de lecteurs friands de ces papiers, fantasment dessus. Citons le phénomène de la «chambre d’hôtes», ou encore celui des «libraires IBM», ces gens qui partaient de grosses boîtes dans les années 1990 pour ouvrir des librairies… Cette tentation a toujours existé dans l’économie tertiaire, mais elle concernait plutôt les cadres en milieu de carrière, qui partaient avec un gros chèque se reconvertir dans une optique de pré-retraite.

Quelle est la nouvelle population concernée ?

J-L.C. En premier lieu, ceux qui ont été diplômés du supérieur au tournant du millénaire, une génération née dans un univers de banque d’images Getty avec des cadres qui sautent de joie quand ils remplissent des contrats à la Défense. Tout cela s’incarne dans feu le programme de Canal, «Le Message à caractère informatif», qui a beaucoup marqué l’imaginaire de vie de bureau de ma génération. Pour les plus jeunes, nés dans les années 1990 ou 2000, l’idée de s’épanouir dans un open-space s’apparente carrément à de la science-fiction. Quelqu’un qui a eu 18 ans en 2008, au moment de la crise financière, n’a connu que l’économie postindustrielle dématérialisée et la division internationale du travail, la fameuse mondialisation, dans un contexte de fort sentiment de déclassement.

Vers quels types de métiers ?

J-L.C. Il y a des vagues: en ce moment, les CAP cuisine, hôtellerie, pâtisserie sont pris d’assaut. Ces filières correspondent à des attentes profondes. Les métiers manuels et de l’alimentaire sont des valeurs refuge dans un monde professionnel dématérialisé, tout comme ceux du petit commerce dans lesquels on voit et on interagit avec ses clients finaux. Quand on ouvre un commerce, on est également ancré dans un territoire local, fini, à l’inverse des métiers du tertiaire qui s’inscrivent dans l’économie «globalisée».

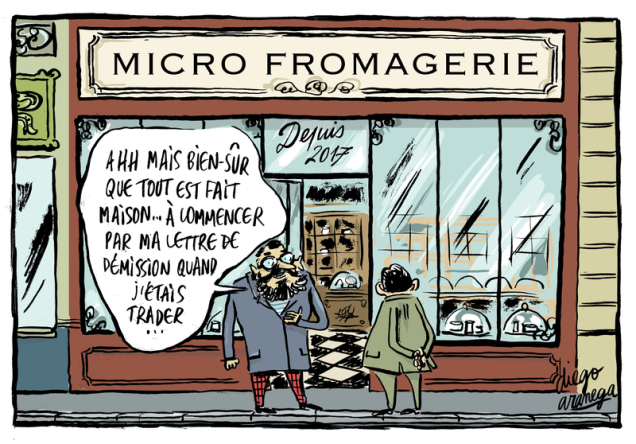

La crèmerie-fromagerie en particulier semble déchaîner les passions…

J-L.C. Le fromager en tablier est un parfait contre-modèle de réussite sociale, en opposition au cadre sup’ de l’économie immatérielle. J’ai une théorie sur la raison pour laquelle la fromagerie est une activité-refuge: elle répond à toutes les attentes des diplômés en quête de sens. D’abord, le fromage est un produit physique: tu peux le manipuler, tu peux le prendre en photo, tu peux l’instagramer. Ensuite c’est quelque chose que tu vends en face à face. On a donc prise sur l’amont et l’aval de l’activité. Encore plus important: c’est un produit autour duquel on peut développer un discours d’ordre culturel et symbolique, faire du storytelling. On peut remonter à des terroirs, raconter le mode de production, d’autant que tous les produits ont tous des noms assez pittoresques… C’est ce qu’adorent les néo-artisans: vendre en parlant du produit. Plus on en parle, plus on fait oublier que c’est une marchandise: c’est le paradoxe du marketing de l’authenticité.

Vous constatez également une ruée sur la street-food…

J-L.C. La street-food crée avant tout un discours très intello et culturel autour de produits populaires bas de gamme qu’on va hisser aux standards d’un public qui les aurait délaissés s’ils avaient été proposés au kebab du coin. D’ailleurs, quand on a l’habitude, on reconnaît tout de suite un logo de néo-entrepreneur: ses codes sont très caractéristiques.

Plus globalement, dans l’artisanat, si tu as des ambitions raisonnables (être bon sur ton territoire, ton quartier, faire de bons produits), ça marche. Si on fait bien son travail, on est en général récompensé de ses efforts: les gens font la queue devant le magasin. Ce sont des modèles de réussite avec des critères justes et simples. L’inverse du monde arbitraire de l’entreprise et du bullshit qu’on manie dans les métiers du tertiaire. Dans le monde de la gastronomie on peut certes «bullshiter», mais il faut que la qualité soit au rendez-vous pour que le client revienne. Si on vend un concept hyper marketé avec un produit dégueulasse et trop cher, il y a tellement de concurrence qu’on ne fait pas longtemps illusion.

Vous citez Michel et Augustin comme figures de proue marketing du phénomène.

J-L.C. Le mythe fondateur de cette marque, c’est deux mecs qui ont fait une école de commerce et qui ont passé l’un un CAP de boulangerie, l’autre de pâtisserie. Deux gars qui s’ennuyaient dans des bullshit jobs de l’économie immatérielle et mettent en avant cette absence d’épanouissement comme moteur de leur envie d’entreprendre. Ce sont des gens qui peuvent se targuer d’un double cursus, qui sont formatés par la méritocratie à la française des grandes écoles, et qui en même temps ont leur CAP, donc leur légitimité de néo-artisan. Ils posent d’ailleurs avec leur petit tablier et leur petite toque sur leur logo. Leur slogan? «Les trublions du goût»: on est vraiment dans la disruption de la pâtisserie… Ils sont l’emblème, non pas du phénomène, mais du phénomène arrivé à son débouché commercial ultime. Dans le phénomène de révolte des premiers de la classe, on trouve à une extrémité le pôle rupturiste décroissant –je pars en zone rurale ouvrir une épicerie locavore– et à l’autre extrémité du spectre on trouve Michel et Augustin, la multinationale du néo-artisanat.

L’hipstérisation de l’économie est-elle vouée à se démoder?

J-L.C. Le boucher hipster, c’est une mode, c’est rigolo, ça va faire un ou deux numéros de magazine féminins… et ça va disparaître aussi vite que c’est arrivé. Une autre mode apparaîtra derrière, avec un mec plus ou moins barbu... Les métiers vers lesquels les premiers de la classe se tournent évoluent en permanence. Mais la démarche individuelle, elle, est robuste, parce qu’elle répond à un malaise profond et à un besoin d’expression tout aussi durable et sincère. La substance du phénomène, c’est que le hipster capitaliste incarne un nouveau mode de fonctionnement de l’économie : des entrepreneurs qui souhaitent non seulement gagner leur vie mais également exprimer quelque chose de personnel et d’intime dans leur production, qui devient un prolongement de leur personnalité, qu’il s’agisse de vélos vintage, de cupcakes ou de streetfood. Leur motivation première –je veux faire un métier qui me ressemble et dans lequel je raconte quelque chose de moi– constitue précisément la rhétorique qui euphémise l’économie de marché, ce qu’attendent les consommateurs de plus en plus méfiants, critiques et blasés.