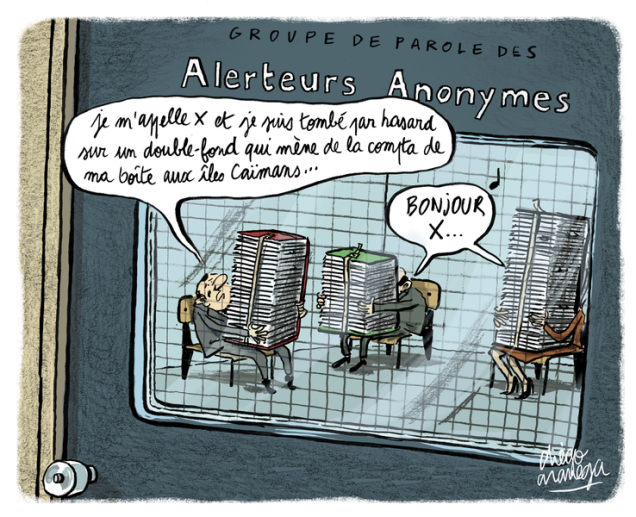

Swissleaks, Luxleaks, Wikileaks… A l’origine de tous ces grands scandales («leaks» signifiant «fuite») ces dernières années, il y a toujours un lanceur d’alerte. Le dernier en date: Swissleaks, affaire d’évasion fiscale, révélée par Le Monde, le 8 février, a pu voir le jour grâce aux informations d’Hervé Falciani, ancien informaticien de la banque HSBC. En novembre dernier le Luxleaks (accord secret entre le gouvernement luxembourgeois et des multinationales pour leur accorder des taux d’imposition défiant toute concurrence) avait été dévoilée par Antoine Deltour, un Français de 28 ans. Dans le scandale Wikileaks, Julian Assange a été informé, entre autres, par Chelsea Manning. Il faut ajouter à cette liste Nicole Marie-Meyer, évincée du ministère des Affaires étrangères pour avoir dénoncé un scandale, et bien d’autres.

Le point commun entre tous ces lanceurs d’alerte: ils payent cher leurs dénonciations avec, bien souvent, la perte de leur job, des poursuites, voire de la prison. En Grande Bretagne, l’ONG Public concern at work a réalisé une enquête auprès des lanceurs d’alerte: «60% des personnes qui ont alerté leur employeur n’ont eu aucune réponse de leur direction, 40 % ont reçu des représailles et 15% ont été licenciés», liste sa porte-parole Ciara Botomley. Pourquoi la justice et les entreprises peinent-ils à protéger les lanceurs d’alerte?

En France, la loi protège les lanceurs d’alerte, comme l’explique Nicole Marie-Meyer, chargée de mission chez Transparency international: «Un article du Code du travail récemment voté, prévoit une protection des salariés qui révèlent ces faits contre toute forme de représailles: licenciement, discrimination en matière de rémunération, recrutements, formation...» Mais dans la réalité, très peu d’affaires voient le jour.

«La fragmentation du droit et sa mise en œuvre complexe font que les salariés sont peu incités à lancer des alertes par crainte des représailles, disait Lionel Benaiche, procureur adjoint au tribunal de grande d’instance de Nanterre, lors d’un colloque à l’Assemblée nationale, le 4 février dernier. Et puis il y a le sentiment de trahir la communauté de travail, en signalant des fautes.» Il faut dire aussi que le projet de loi Macron, avec son article sur le secret des affaires (disposition pour l’instant supprimée) risquait de mettre encore en danger la mission des lanceurs d’alerte.

Rémunérer pour protéger

Les spécialistes du sujet recommandent donc une grande loi sur les lanceurs d’alerte, qui regrouperait et complèterait les différents dispositifs déjà existant. Parmi les autres propositions pour mieux accompagner les lanceurs d’alerte, il y a la création d’une Maison des lanceurs d’alerte.

Selon Marie-Angèle Hermitte, juriste, directeur de recherche à l’école des hautes études en sciences sociales (EHESS), les canaux d’alerte ne fonctionnent pas: «Pour les risques sanitaires, par exemple, la loi prévoit que le salarié doit prévenir son employeur par écrit, or en général il l’a déjà averti et cela s’est mal passé, puis il doit saisir le préfet. Or l’employeur comme le préfet sont des étouffeurs d’alerte bien connus.» Il faut que «l’alerteur» soit mieux suivi à ce stade-là, pour que des affaires sortent réellement.

La CFDT cadres a d’ailleurs créé un dispositif spécifique pour conseiller les lanceurs d’alertes, baptisé «dilemmes professionnels» et reçoit deux à trois appels par mois sur ce thème. «Si les langues ne se délient pas beaucoup c’est aussi parce que l’entreprise n’est pas un lieu où l’on organise le débat contradictoire, la controverse», regrette Jean-Paul Bouchet, secrétaire général de la CFDT cadres.

Les représailles sont toujours importantes: «Ainsi les deux salariés à l’origine des révélations de l’affaire Spanghero [viande de cheval dans les lasagnes], ont été poursuivis sous le chef de dénonciation calomnieuse», illustre Lionel Benaiche.

Comment compenser cette prise de risque? Les Américains ont tranché, en rémunérant les lanceurs d’alerte. Et la plupart des experts présents au colloque de l’assemblée nationale, sont d’accords sur ce point. Pour le député (PS) Yann Galut, «la solution pourrait aussi consister à créer une agence indépendante pour conseiller les lanceurs d’alerte, pour éviter qu’ils se retrouvent seuls et démunis, dans leur combat». Toutes ces propositions devraient être regroupées par Transparency International et transmises au gouvernement, après l’été.

Avis d’expert

«Les représentants du personnel, courroie de transmission»

Sylvie Brunet, membre du bureau national de l’ANDRH (association nationale des DRH)

Comment les lanceurs d’alerte sont-ils protégés dans l’entreprise ?

Sylvie Brunet. Le plus souvent la question des lanceurs d’alerte est abordée au travers de chartes éthiques… On ne peut pas à la fois prôner le développement des chartes éthiques et ne pas prévoir de protéger des salariés alerteurs. Cette question progresse également via la responsabilité sociale et environnementale (RSE) : en particulier la nouvelle norme ISO 26 000, qui impose l’existence de process de protection dans le cadre de la lutte anticorruption.

A qui le lanceur d’alerte a-t-il intérêt à s’adresser ?

S.B. Souvent le salarié n’ose pas dénoncer car il a peur que cela se retourne contre lui. Dans le cadre des chartes éthiques, les DRH détaillent en général, les procédures de dénonciation pour le harcèlement, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, voire la corruption. En pratique, ce n’est pas toujours simple. Dans tous les cas il y a la courroie de transmission classique des représentants du personnel, qui disposent d’un droit d’alerte via le comité d’entreprise et le comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT). Mais cela ne suffit pas, le salarié ne va pas forcément passer par les représentants du personnel. Le DRH se retrouve bien souvent en première ligne dans ces affaires : ils doivent vérifier les allégations du salarié, et en même temps assurer une certaine confidentialité. Sachant que le DRH ne peut pas couvrir un acte délictueux.»

Le Monde créé une plateforme ad hoc

Source sûre, tel est le nom de la nouvelle plateforme ouverte officiellement, jeudi 12 février, conjointement par Le Monde, la Libre Belgique, la RTBF et le Soir. «L’idée a germé début 2014, relate Yves Eudes, grand reporter, en charge du projet Source sûre pour Le Monde. A force d’assister à des conférences sur les lanceurs d’alerte, je me suis dit que l’on devait faciliter les contacts entre les lanceurs d’alerte, qui veulent rester anonyme, et les journalistes. » Tout est prévu pour que les lanceurs ne soient pas identifiés : s’ils déposent des documents, ceux-ci sont débarrassés des métadonnées qui pourraient permettre de les identifier. Ces documents sont chiffrés et cryptés, puis stockés dans un serveur très difficile d’accès au sein du réseau TOR [The onion router, autrement dit dans le Darknet].

Chiffres clés

60 % des lanceurs d’alerte britanniques, qui ont prévenu leur employeur, n’ont reçu aucune réponse de leur direction selon une étude de l’ONG Public concern at work

40 % ont reçu des représailles et 15 % ont été licenciés